本研究室が参画する「次世代型宇宙港」ワーキンググループが報告会を開催しました

- 高頻度な宇宙輸送を支える拠点としての宇宙港のコンセプト等を発表 -

本研究室は、将来宇宙輸送システム株式会社(ISC)が主催する「次世代型宇宙港(NSP:New Space Port)」ワーキンググループ(以下 NSP-WG)に参画し、アジア最大級の宇宙ビジネスイベント「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」内にて開催された報告会において、1年間の検討成果を発表しました。

次世代宇宙港

NSP-WGは、令和7年8月に17社・1大学によって発足し、計22回の議論を重ねながら、2040年代の高頻度宇宙輸送を支える「次世代型宇宙港」のあり方を、陸上・洋上の両側面から多角的に検討してきました。

※令和6年8月のプレスリリース配信時以降、1社追加となり、現在は18社・1大学となっております。

陸上と洋上を結ぶ「次世代型宇宙港」構想

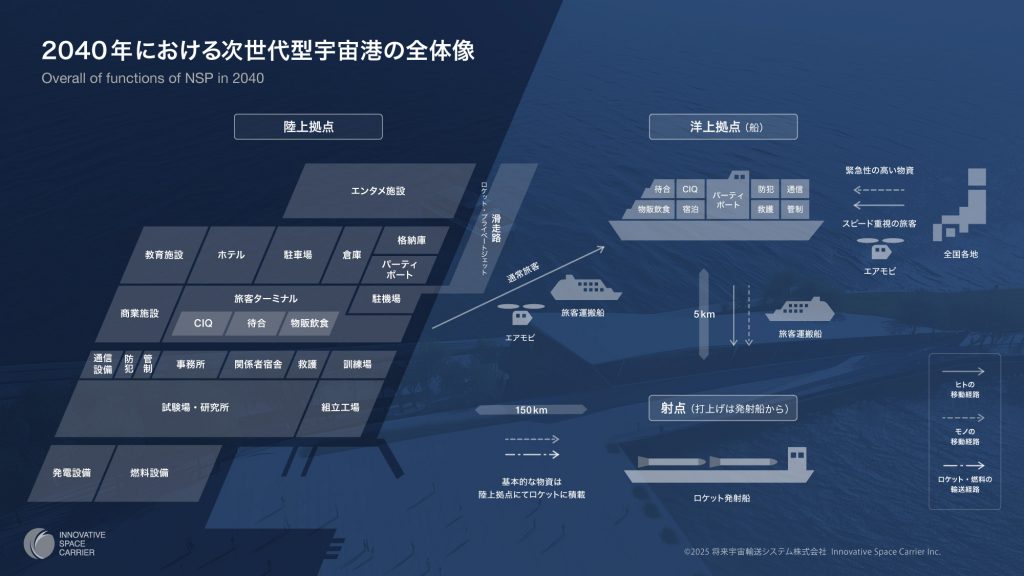

将来宇宙輸送システム株式会社が目指す「完全再使用型単段式宇宙往還機(SSTO)」の実現には、打上げ・着陸だけでなく、整備・燃料供給・搭乗といった一連の運用を支える複合拠点が不可欠です。NSP-WGでは、その主要構成要素として次の3拠点を設定しました。

- 陸上拠点:ロケット整備・燃料運用設備、乗客ターミナルなどを備えた地上施設

- 洋上発射拠点:ロケットの安全性と運用効率を高める洋上発射船

- 洋上滞在拠点:搭乗直前までの滞在・セキュリティを担う洋上施設

さらに、これらを宇宙輸送のためだけでなく、観光・教育・研究・産業連携の拠点としても機能する「多機能複合型宇宙港」として検討を進めています。本研究室は、WG全体のアドバイザーとして参画し、ロケット推進システム工学および宇宙輸送インフラ研究の観点から、各分科会の検討成果に対する技術的レビューや、構想全体の技術的整合性に関する専門的助言を行いました。

洋上打ち上げ

「次世代型宇宙港」の模型展示と検討成果の発表

会場では、これまでの検討成果を基に制作した1/2300スケール(1100mm×1000mm)の宇宙港模型を公開しました。

- 宿泊・教育・商業機能を備えた陸上複合エリア

- 洋上発射船・滞在船

- 再使用型ロケット運用を支えるエネルギー供給施設

など、将来の宇宙インフラを構成する主要施設が立体的に表現されています。

宇宙港模型

報告会では以下の内容が発表されました。

- 宇宙輸送の将来展望

- 国内外宇宙港の現状分析

- NSPが描くビジネスモデル案

- 実現に向けた諸課題

報告会での集合写真

次世代宇宙港で展開されるビジネスイメージ

<参加企業:15社・1大学> ※五十音順

- エア・ウォーター株式会社

- ENEOS Power株式会社

- 株式会社荏原製作所

- 鹿島建設株式会社

- 株式会社商船三井

- JFEエンジニアリング株式会社

- 常石ソリューションズ東京ベイ株式会社

- 日本無線株式会社

- 日本郵船株式会社

- 能美防災株式会社

- パシフィックコンサルタンツ株式会社

- 三井住友建設株式会社

- 三井不動産株式会社

- 三菱HCキャピタル株式会社

- 三菱倉庫株式会社

- 国立大学法人室蘭工業大学 内海研究室

<主催企業:1社>

将来宇宙輸送システム株式会社

<事務局企業:2社>

- ASTRO GATE株式会社

- 株式会社日本総合研究所

今後の展開:発展的なWGの設置へ

NSP-WGでは、今回の発表内容をさらに発展させるため、

来年度の開始を目標に新たなワーキンググループの立ち上げを検討しています。

内容は、陸上・洋上施設のさらなる詳細設計、実証プロジェクトの準備、

収益創出や資金循環を含む宇宙インフラのビジネスモデル構築などへ発展させる予定です。

2040年における宇宙港の全体構想イメージ

一般社団法人スペースポートジャパン 代表理事 兼 元JAXA宇宙飛行士 山崎直子氏コメント

次世代型宇宙港ワーキンググループ(NSP-WG)の皆様、活動報告会の開催誠におめでとうございます。2024年8月のNSP-WGの発足からこれまでの間、関係者の皆様がそれぞれの立場から熱意をもって議論を重ね、次世代型宇宙港の具体的なビジョンを形にしてこられたことに、心から敬意を表します。宇宙港は、ロケット発射のインフラにとどまらず、地域創生、産業振興、そして国際連携の拠点としても大きな可能性を秘めています。この取り組みが、わが国の宇宙活動の新たな扉を開くものとなることを、心より期待しております。

室蘭工業大学 航空宇宙機システム研究センター長 内海政春教授コメント

室蘭工業大学は、北海道のものづくり基盤と大学の研究力を生かし、

今後も「地域 × 宇宙 × 産学官連携」による新たな宇宙港モデルの構築に取り組んでまいります。